京都観光 京菓子 街道ゆかりの菓子&季節を問わない菓子

京都観光 京菓子 街道ゆかりの菓子

◎鎌餅 七口のひとつ、鞍馬口の茶店で売られたのが鎌餅の由来です。鎌に似た形状から命名され、豊作を祈るための菓子です。大黒屋鎌餅本舗で販売されています。

◎おせき餅 城南宮のそば、鳥羽街道の名物菓子です。鳥羽はむかしから交通の要衝でした。多くの旅人の茶菓となったのが、おせき餅です。江戸時代、おせきという娘が、編み笠の上に餅を並べて売ったのが最初と言われています。餅の上につぶ餡をのせたもので、白い餅と草餅の二種類あります。おせき餅本舗で販売されています。

京都観光 京菓子 季節を問わない菓子

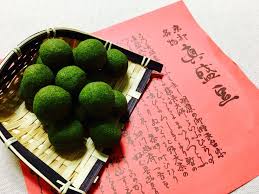

◎真盛豆 香ばしく炒った黒豆を州浜粉で包み、表面に青海苔をまぶしたものです。明応年間(1492~1501)、天台真盛宗の開祖、慈摂大師(真盛上人)が北野で辻説法をする時、炒った黒豆に乾燥させた大根の葉をかけ、聴衆にふるまったのが始まりと言います。北野大茶湯で、豊臣秀吉が茶事にあう豆菓子として褒めたことから、茶人にも好まれています。金谷正廣菓舗、竹浜義春で販売しています。

◎州浜 大豆を炒って粉にし、飴などを混ぜて練り上げた菓子。きな粉よりも浅く炒った州浜粉を使います。州浜の切り口の形は、有職の州浜台や島台に由来し、蓬莱山や秋津島を表すと言われています。

◎清浄歓喜団 奈良時代に遣唐使によって伝えられた唐菓子(からくだもの)のひとつで、団喜といわれています。密教の祈禱の際に供えられる菓子です。一般には『御団』『聖天さん』と呼ばれています。米粉と小麦粉の生地で餡を包み、巾着袋の形に整え、ごま油で揚げたものです。餡には、ハッカ・丁字・肉桂など、七種の香りが混ぜられています。千年前の姿をそのまま伝える菓子のひとつで、亀屋清永で販売されています。

◎麦代餅 粒餡入りの餅にきな粉をまぶした菓子です。昔は、麦刈りや田植えの間食として重宝され、農繁期には直接田畑に届けられました。刈り取った麦で菓子代を払ったことから、麦代餅という名がつきました。現在は中村軒の名物として知られています。

関連する投稿

- Tofu & Yuba 豆腐と湯葉

- 京漬物 Kyoto`s Pickles

- Buddhist Vegetarian Cuisine 精進料理

- Kyoto Vegetables 京野菜

- 京都の水 Kyoto Water

現在の記事: 京都観光 京菓子 街道ゆかりの菓子&季節を問わない菓子